Déchets hospitaliers : de quoi parle-t-on ?

La gestion des déchets d'activités de soins (DAS) est une question centrale pour les établissements de santé. Les enjeux en matière de santé publique et d'environnement sont cruciaux pour ces établissements, responsables du traitement des déchets qu'ils produisent.

En cette période où tous les secteurs d'activités sont appelés à réduire leur volume de déchets, les déchets médicaux n'échappent pas à la règle. Pour mettre en œuvre les dispositions légales prévues à cet effet, et renforcer l’efficacité de leurs processus, les producteurs de déchets peuvent s’appuyer sur le guide pratique publié par le Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Il s’agit plus précisément d’une révision du tome 1 du guide édité en 2009 relatif à l’élimination des déchets de soins (DAS). Un tome 2 portant sur les déchets à risques chimiques, toxiques et radioactifs devrait suivre.

Les recommandations émises dans ce guide s’appuient sur celles du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) concernant la caractérisation du risque infectieux des déchets d’activité de soins, contenues dans :

Qu’entend-on par DAS ?

Il existe, en fonction du service et de l'activité, différents types de DAS issus des établissements hospitaliers. Ils sont classés en plusieurs catégories selon leur niveau de dangerosité et leur mode de traitement requis.

Les déchets dangereux : la définition d’un DASRI

Le Code de la Santé publique définit la nature des DASRI comme des déchets « d'activités de soins (…) issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. »

Selon le HCSP, un déchet à risque infectieux correspond à un déchet d’activités de soins provenant de, ou étant entré en contact direct avec :

- un foyer infectieux avéré avec signes cliniques locaux, voire généraux ou suspectés, d'une multiplication active,

- ou un déchet d'activités de soins fortement imprégné de sang, de sécrétions ou d'excrétions avec risque d'écoulement.

En retenant ces éléments de définition, la liste des DASRI englobe :

- les déchets piquants ou tranchants (seringues, scalpels…),

- les produits sanguins,

- les déchets anatomiques,

- les déchets chimiques et toxiques (DRCT) : désinfectants, produits d'entretien…

- les déchets radioactifs (DRR) issus de la médecine nucléaire qui nécessitent un traitement spécifique.

Les déchets d’activités économiques (DAE)

Le guide pratique introduit aussi une catégorie pour désigner l'ensemble des déchets qui ne rejoignent pas les filières DASRI, DRCT ou DRR. Il s’agit des déchets d'activité économiques autres (DAE autres) qui comprennent :

- le plastique,

- le verre,

- les batteries,

- les vêtements,

- le bois,

- le carton,

- le papier,

- les biodéchets (déchets verts, restes de repas…).

Ces déchets font l'objet de consignes de tri spécifiques pour favoriser leur valorisation selon la hiérarchie des modes de traitement suivante : réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, puis élimination.

Le coût des déchets hospitaliers

Tubes, seringues, compresses souillées : les DASRI représentent entre 9 et 13 000 tonnes de déchets par an et 15 à 20% des déchets hospitaliers, selon une estimation de l’Agence de la transition écologique (ADEME). L’incinération d’une tonne de DASRI émet en moyenne 934 kg d’équivalent CO2, soit trois fois plus que pour les DAE.

Public et privé confondus, les établissements de santé français produisent 700 000 tonnes de déchets annuels, avec 1 tonne de déchets par an et par lit, contre 360 kg par habitant. Cela représente 3,5 % de la production annuelle totale de déchets en France.

Le tri, le transport et l'élimination des DAS ont un coût qu'il est intéressant de connaître pour chercher à l'orienter à la baisse. Les coûts économiques des déchets varient selon leur quantité, leur conditionnement et la localisation des établissements concernés :

● pour les DASRI : entre 500 et 1 000 € HT/tonne

● pour les DAE autres : entre 150 € et 200 € HT/tonne

Dans le cadre de la planification écologique du système de santé et au-delà de l'aspect financier, la réduction des coûts sociétal et environnemental de leurs déchets constitue pour les hôpitaux un enjeu majeur.

« La révision de ce guide traduit un double engagement du ministère : sécuriser les pratiques de tri des déchets à risques infectieux et accompagner la transition écologique du système de santé. C’est un outil pratique, co-construit, qui permet aux professionnels de trier mieux pour protéger mieux. »

Marie Daudé, directrice générale de l’offre de soins du Ministère de la Santé

Tri et traitement des déchets de soin : les nouvelles recommandations

Le principe d’évaluation clinique des DAS

L’évaluation clinique est désormais placée au centre du processus de tri des DAS. Une plaquette synthétise les recommandations de ce nouveau guide pratique. Elle clarifie notamment pour les soignants le processus de caractérisation du risque infectieux après évaluation clinique et/ou diagnostic par prélèvement biologique qu’ils doivent effectuer.

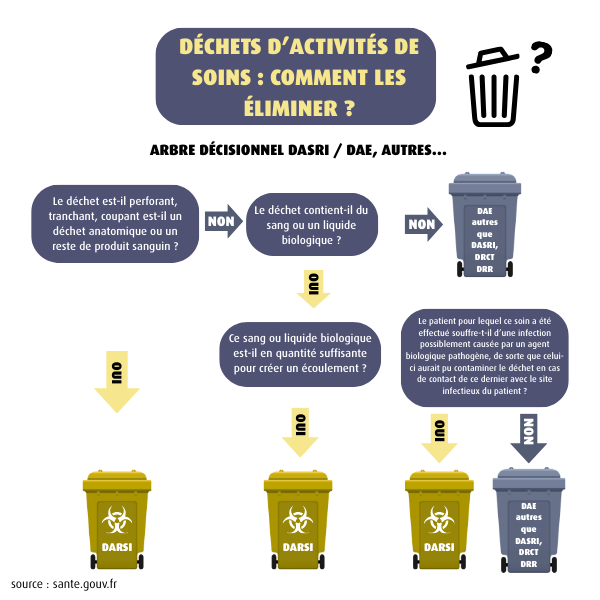

Un arbre décisionnel est proposé pour les aider et faciliter ce tri.

Le guide précise cependant que le principe de précaution s’impose lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer la présence de substances dangereuses : le déchet sera orienté vers la filière DASRI.

DASRI : exigences de conditionnement et traçabilité

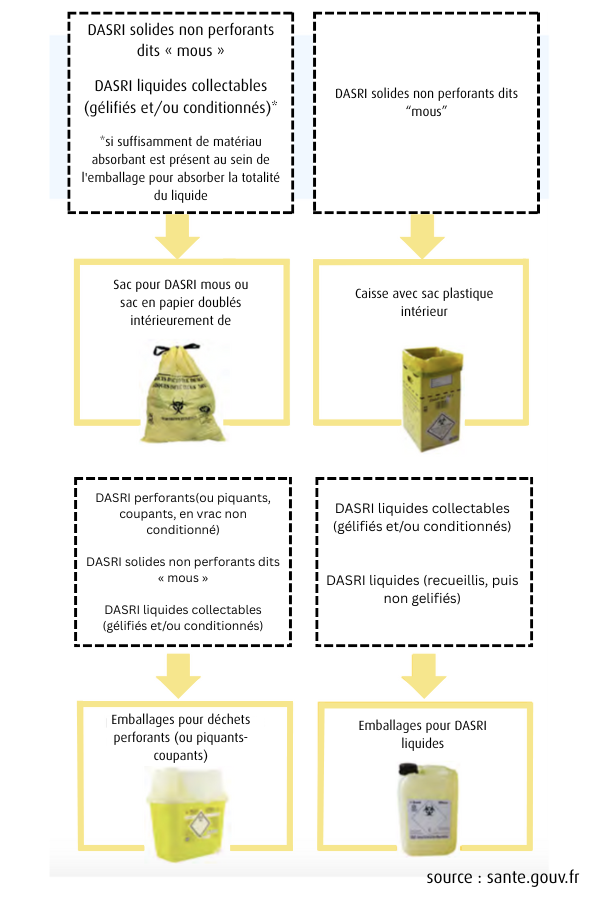

Le guide revient sur l’importance du choix d’un emballage adapté à chaque type de déchet en termes de sécurité des personnes et respect des mesures d’hygiène. Il établit ainsi que les emballages à choisir pour les DASRI sont :

- Sacs pour DASRI mous : pour déchets solides non perforants ;

- Emballages pour déchets perforants : contenants rigides pour objets piquants-coupants ;

- Emballages pour DASRI liquides : avec matériau absorbant pour la totalité du liquide ;

- Caisses avec sac plastique intérieur : pour déchets variés.

Le guide se réfère aussi au dispositif de traçabilité et aux outils disponibles permettant de respecter les principes de marquage et d’étiquetage en vigueur conformément à la réglementation ADR (transport de marchandises dangereuses).

Recyclage et valorisation des déchets non infectieux

Dans une recherche d’optimisation de leur gestion, le guide présente les filières de traitement existantes pour les déchets non infectieux qui s’organisent selon l’ordre suivant :

- la préparation en vue de la réutilisation,

- le recyclage,

- toute autre valorisation, dont valorisation énergétique,

- l’élimination.

Cette hiérarchie des modes de traitement doit permettre de favoriser le recyclage des déchets pouvant être réutilisés et devant intégrer les filières de recyclage suivantes à mettre en place par les établissements :

- le recyclage du papier/carton,

- la valorisation du métal et du plastique,

- la collecte séparée du verre,

- la récupération des huiles usagées,

- le compostage des déchets organiques.

Quels axes pour une meilleure gestion des déchets ?

Pour définir et mettre en place une meilleure gestion de leurs déchets, les hôpitaux peuvent s’appuyer sur des comités internes, des experts et sociétés extérieures.

Quelle que soit leur approche, elle devra s’inspirer des grandes lignes définies par le Plan national de gestion des déchets et viser à :

- intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et services ;

- développer le réemploi et la réutilisation ;

- lutter contre le gaspillage ;

- s’engager dans une démarche de prévention des déchets.

À l’hôpital, une meilleure gestion des déchets passe par l’optimisation du tri et la réduction des coûts économiques et environnementaux des DAS, un point inclus dans le pilier 2 du Ségur de la Santé et plus précisément dans le volet intitulé « Accélérer la transition écologique à l’hôpital et dans les établissements médicaux sociaux. »

Localement de nombreuses initiatives ont émergé dans les établissements de soins publics et privés. Ces démarches visant à limiter le coût et l’empreinte carbone des déchets, consistent à :

- réduire les DASRI ;

- améliorer le tri dans les services ;

- Favoriser la réutilisation des déchets recyclables ;

- Réduire les emballages et déchets de bouteilles d’eau ;

- limiter le gaspillage alimentaire ;

- composter les déchets organiques.

Ces protocoles d’élimination des déchets des hôpitaux s’inscrivent dans une démarche globale leur permettant d’atteindre leurs objectifs. Elle englobe aussi des efforts de limitation de leur empreinte carbone, de réduction de leurs dépenses énergétiques, de mise en œuvre d’un plan de gestion responsable de l’eau et d’intégration de la prévention dès la conception des produits et services.

Les hôpitaux cherchant à optimiser leur gestion des DASRI peuvent, comme certains l’ont déjà fait, s’appuyer sur différentes innovations technologiques du type :

- collecte pneumatique des déchets qui via le système développé par la société Envac permet de réduire l’espace de stockage et limiter la manutention des déchets,

- traitement sur place des déchets infectieux via des équipements conçus pour broyer et décontaminer par la vapeur à 135°C les déchets infectieux sur place.

En adoptant une approche centrée sur l’évaluation clinique et la valorisation, les établissements de santé peuvent réduire les coûts économiques et environnementaux de gestion de leurs déchets. Pour conserver un haut niveau de sécurité sanitaire, cette mise en place requiert une formation renforcée des équipes et une adaptation de leurs organisations.

Questions Fréquentes

Comment se fait la gestion des déchets à l'hôpital ?

La gestion des déchets à l’hôpital se fait en fonction de leur nature infectieuse ou non dangereuse avec comme objectif une limitation de l’empreinte carbone et des coûts.

Qui gère les DASRI ?

Les établissements de santé qu’ils soient publics ou privés sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en matière de gestion, destruction et suivi des déchets de soins infectieux et dangereux.

Comment gérer les DASRI ?

Pour gérer leurs DASRI, les hôpitaux souhaitant optimiser leurs filières de tri et d’élimination peuvent s’appuyer sur les conseils d’experts extérieurs.