Une infection d’allure banale

Un patient de 24 ans, sous biothérapie pour une spondylarthrite ankylosante, consulte le remplaçant de notre sociétaire généraliste pour une fièvre à 38,8°C, des frissons et une irritation de la gorge. Un test Covid réalisé est négatif, un traitement symptomatique est prescrit.

Trois jours plus tard, un lundi, il le reconsulte pour les mêmes symptômes. L’examen clinique ne retrouve qu’une rhinopharyngite. Le traitement est adapté.

Le vendredi matin, le médecin est à nouveau consulté, des ganglions étant apparus la veille. Il note la persistance de la fièvre, une angine, des difficultés pour boire et s’alimenter et effectivement quelques ganglions. Le strepto-test est négatif, un diagnostic de possible mononucléose est évoqué avec le patient.

Compte tenu de la biothérapie, le praticien prend contact avec un infectiologue du CHU qui propose une admission pour le lendemain. Il est prescrit un bilan biologique et une sérologie que le patient réalise dans la matinée.

Une aggravation brutale

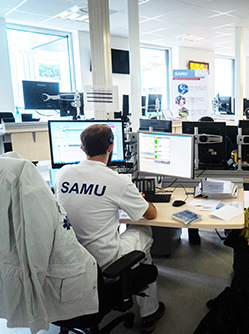

Dans l’après-midi, l’état général du patient se dégrade soudainement. Un ami, présent à domicile et témoin d’un malaise au décours de vomissements, appelle le SAMU vers 16 h. L’appel pris par l'assistant de régulation médicale (ARM) est transféré au régulateur du SAMU mais au bout de 17 mn d’attente, la communication est finalement coupée.

L’ami rappelle. Il est remis en relation avec l'ARM qui dirige cette fois l’appel vers le médecin régulateur libéral. L’appelant lui explique que son ami a consulté un médecin à 3 reprises dans la semaine, qu’un bilan a été fait le matin même, qu’il ne se sent pas bien du tout, dit "se sentir partir", ne cesse de vomir, et ne parvient à rien absorber.

Il est décrit comme ne tenant plus debout et couvert de sueurs "comme s’il sortait de la douche". Pour autant, il n’est proposé que la reconsultation du médecin ou celle des urgences en l’y emmenant…

L’ami décide alors d’appeler les pompiers, qui se rendent sur place et transfèrent parallèlement l’appel au régulateur du SAMU. Finalement, à leur arrivée sur les lieux 30 mn après, les pompiers vont constater un patient :

- hypotherme,

- pâle,

- effectivement en sueurs "comme s’il avait reçu un seau d’eau de 5 litres sur la tête",

- semi conscient,

- avec une TA imprenable, un pouls faible mais mesuré à 64/mn, et une glycémie à 2,75 g.

Un bilan est transmis au régulateur du SAMU toujours en communication avec l’ami. Le régulateur prévient l’urgentiste du Centre Hospitalier voisin de l’arrivée du patient, une déshydratation sur gastro-entérite étant évoquée.

Une aggravation fatale

Quelques minutes après son arrivée, le patient est victime d’une crise tonicoclonique généralisée rapidement jugulée, puis d’un premier arrêt cardiorespiratoire récupéré puis d’un deuxième, également récupéré.

Il est aussitôt transféré en réanimation en état de choc hémorragique, l’hémoglobine étant à 4g, un hémopéritoine étant retrouvé en échographie.

Malgré la réanimation entreprise avec notamment mise en place d’une ECMO, le patient décède quelques heures après son arrivée.

Un TDM post-mortem mettra en évidence un hémopéritoine de grande abondance prédominant en périphérie de la rate, évoquant une rupture splénique dans le contexte d’une MNI confirmée par la sérologie faite en ville. Une méningoencéphalite et une myocardite seront également retrouvées à l’examen autopsique.

L’analyse des responsabilités

Les experts vont insister dans un premier temps sur la gravité du cas de ce patient ayant présenté plusieurs atteintes d’organes favorisées par l’immunosuppression et compromettant d’emblée les chances de survie.

Le médecin généraliste

Ils écartent la responsabilité du médecin généraliste, dont il est souligné la qualité de la prise en charge, aidé ainsi par la parfaite traçabilité de ses observations. Le résultat de l’hémoglobine prélevée quelques heures après sa dernière consultation étant strictement normal (14,5 g/l), il est conclu que la rupture splénique ne pouvait qu’être postérieure à ladite consultation.

Le médecin régulateur du SAMU et le médecin régulateur libéral

Après audition des bandes d’enregistrements des appels au SAMU, les experts concluent que le médecin régulateur libéral comme le médecin régulateur du SAMU ont tous deux sous-évalué la gravité de l’état du patient :

- non prise en compte des sueurs importantes présentées par le patient,

- pas de tentative de parler directement au patient, ce qui n’est pas conforme aux recommandations de bonne pratique.

Il sera tenu compte cependant de l’indisponibilité de tous les véhicules d’urgence médicalisés, déjà mobilisés.

Les experts estiment le retard de prise en charge incombant aux régulateurs pour le non déclenchement des pompiers à 15-20 mn, ce qui n’a vraisemblablement pas modifié le pronostic compte tenu de la gravité du cas. Ils retiennent une perte de chance de survie en rapport de 5%.

Aucune critique n’est formulée quant à la prise en charge du patient aux urgences et en réanimation.

Que retenir ?

Dans la majorité des cas : la guérison

La mononucléose infectieuse peut être totalement asymptomatique comme elle peut se manifester par un tableau associant, à des degrés divers :

- de la fièvre,

- des céphalées,

- une odynophagie voire une angine,

- une asthénie souvent marquée et durable,

- des adénopathies,

- un rash cutané en cas de prescription d’ampiciline…

Dans l’immense majorité des cas, la guérison est la règle, le traitement étant symptomatique et associé au repos. L’immunité acquise est définitive.

Très exceptionnellement : des complications

Si la splénomégalie est relativement fréquente lors de la mononucléose (50% des cas), la rupture de rate est une complication plus qu’exceptionnelle, survenant dans 0,1 à 0,5% des cas et restant la première cause de mortalité liée à cette maladie.

La mononucléose peut en effet être également responsable de complications :

- respiratoires (obstruction pharyngée),

- hématologiques (anémie, thrombopénie…),

- à type d’atteintes viscérales (myocardites, hépatites),

- à type de méningoencéphalite, dont les conséquences peuvent être également graves, en particulier chez les immunodéprimés.

Son mécanisme est mal connu mais il semble qu’une infiltration lymphocytaire splénique puisse conduire à un étirement de la capsule splénique, pouvant aller jusqu’à la rupture de manière spontanée1 ou à l’occasion d’un traumatisme même minime (efforts de toux, éternuements, vomissements, défécation…). Il semble que chez les immunodéprimés, la splénomégalie soit plus importante, favorisant la rupture splénique.

Elle survient plutôt lors des deux premières semaines et jusqu’à 2 mois après le début des signes. Raison pour laquelle, il est important d’insister auprès du malade pour qu’il évite toute activité sportive (en particulier les sports de contact) durant cette période2.

De plus, il est important de sensibiliser le malade au fait que la survenue de toute douleur abdominale, avec ou sans irradiation à l’épaule gauche, au cours d’une MNI doit amener à une consultation et pourra conduire à demander une échographie ou un TDM.

Dans la mesure du possible, le traitement conservateur de la rate est privilégié mais toute hémorragie active ou instabilité hémodynamique impose une splénectomie.

Références

(1) Rupture de rate spontanée en contexte de mononucléose infectieuse, S. Heymonet · E. Thibaud · E. Weber Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:253-255

(2) Splenic rupture in infectious mononucleosis: a systematic review of published case reports. Bartlett A, Williams R, Hilton M (2016) Injury 47:531–8

Crédit photo : TREMELET / IMAGE POINT FR / BSIP

.png)