Les chiffres clés des décisions civiles

- En diminution de 15% par rapport à 2023. C'est le niveau le plus bas atteint sur les 6 dernières années (- 33% par rapport à 2019).

- 75% de ces décisions sont défavorables, en augmentation de 5 points cette année.

Évolution des taux de condamnations civiles sur 5 ans

- 517 professionnels de santé ont été mis en cause, y compris les établissements de santé.

59 % d’entre eux ont été condamnés. - 37 mises en cause de l’ONIAM.

- 61 618 859 € de condamnations ont été prononcées par les juridictions.

Focus médecins

Médecins : quelles sont les spécialités les plus mises en cause ?

On retrouve dans le Top 5 des spécialités les plus mises en cause :

- La chirurgie : 106 mis en cause

- La médecine générale : 54

- L’anesthésie réanimation : 34

- L’ophtalmologie : 24

- La cardiologie - Le radiodiagnostic et l’imagerie médicale : 16 chacun

Au-delà de ce Top 5, on retrouve :

- La gynécologie obstétrique : 15

- L’hépato-gastro-entérologie : 14

- La médecine d’urgence : 12

- La pédiatrie - La rhumatologie : 8 chacun

- La gynécologie médicale - Les laboratoires d’analyses médicales - L’urologie - La dermatologie - La stomatologie - La médecine interne - La neurologie - L’oncologie : 3 chacun

- La psychiatrie - L’anatomie et cytologie pathologique - La médecine du travail – La radiothérapie : 2 chacun

- L’endocrinologie - La médecine physique et de réadaptation - L’angiologie - La médecine préventive - La néphrologie : 1 chacun

Focus sur la chirurgie

Au sein de la catégorie "chirurgie", le trio de tête est constitué de :

- La chirurgie orthopédique et traumatologique : 46 mis en cause

- La chirurgie viscérale et digestive : 20

- La chirurgie maxillo-faciale : 13

Au-delà de la 3e place, on retrouve :

- La neurochirurgie - La chirurgie générale : 7 chacune

- La chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique : 6

- La chirurgie gynéco obstétricale - La chirurgie urologique : 2

- La chirurgie thoracique et cardio vasculaire - La chirurgie vasculaire - La chirurgie pédiatrique : 1 chacune

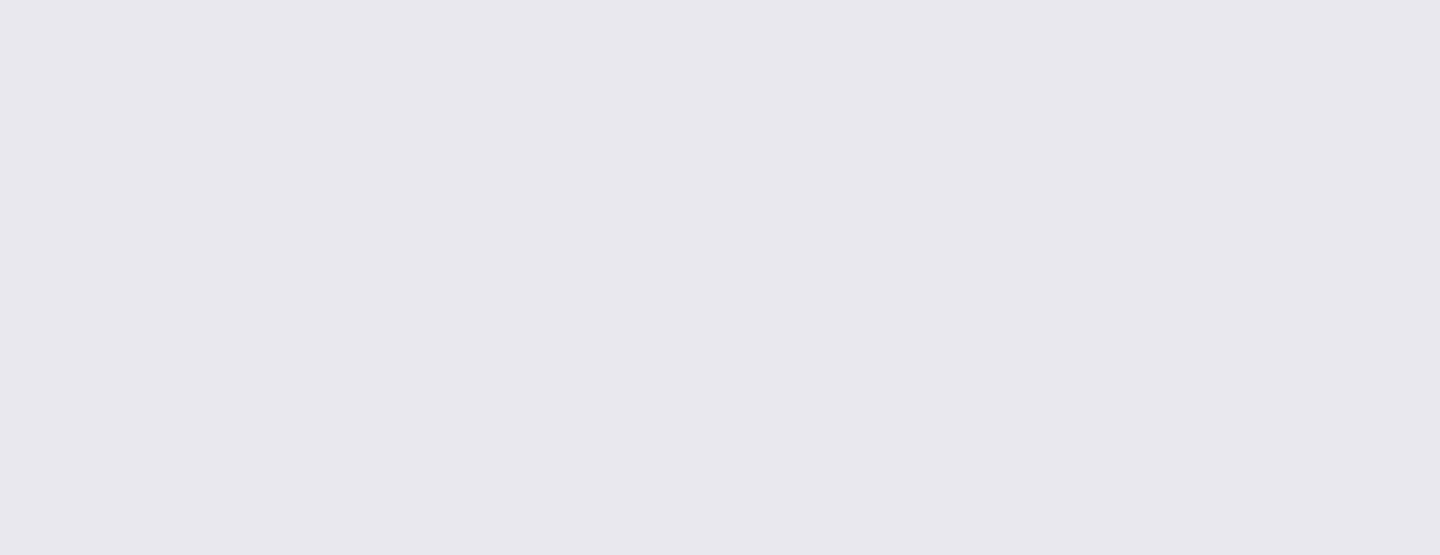

Top 5 des spécialités médicales les plus mises en cause : quels sont les taux de condamnation ?

En 2024, on trouve 6 spécialités dans le Top 5 (puisqu’il y a 2 ex aequo pour la 5e place). Elles enregistrent toutes, sans exception, des taux de condamnation élevés, voire très élevés.

Le taux de condamnation des chirurgiens et des anesthésistes excède 50% depuis plusieurs années.

Fait marquant cette année : un médecin généraliste mis en cause sur 2 est condamné, ce qui ne s’était jamais produit jusqu’à présent. Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un phénomène récurrent mais ce taux sera à surveiller l’an prochain.

Médecins : quelles sont les spécialités les plus condamnées ?

Le taux global de médecins condamnés est en augmentation puisqu’il atteint 58% en 2024, contre 55% en 2023.

La situation est contrastée selon les spécialités : ainsi, les chirurgiens représentent 34% de l’ensemble des médecins condamnés (exactement comme l’an dernier) et leur taux de condamnation s’élève à 65% en 2024 (contre 69% en 2023).

Nous ne nous intéresserons ici qu’aux spécialités qui enregistrent un nombre significatif de mises en cause. En effet, les taux de condamnation sur des volumes faibles ne permettent pas de dégager des tendances pertinentes pour la spécialité concernée.

Les 10 spécialités les plus condamnées sont :

- La chirurgie : 69 condamnés

- La médecine générale : 27

- L’anesthésie réanimation : 19

- L’ophtalmologie : 17

- La gynécologie obstétrique : 10

- La médecine d’urgence - La cardiologie : 9 chacun

- Le radiodiagnostic et l’imagerie médicale - L’hépato-gastro-entérologie : 7 chacun

- La rhumatologie : 5

Le Top 3 reste inchangé depuis plusieurs années.

Top 6 des spécialités médicales les plus condamnées : quels sont les motifs de condamnation ?

Nous proposons cette année un focus sur les motifs de condamnation des spécialités les plus condamnées.

Au-delà des spécificités de chaque spécialité, la mauvaise tenue du dossier médical est un motif récurrent de condamnation.

Les chirurgiens

Le défaut d’information (seul ou associé à un autre manquement) reste un motif récurrent de condamnation des chirurgiens, quelle que soit la spécialité chirurgicale.

La prise en charge des infections a également donné lieu à plusieurs condamnations : retard de diagnostic, prise en charge insuffisante ou tardive, etc.

Enfin, on note cette année 2 condamnations pour oubli de compresse.

Les médecins généralistes

Le retard et le défaut de diagnostic, le plus souvent d’AVC ou d’infarctus du myocarde, constituent la cause la plus fréquente de condamnation des médecins généralistes.

Rappel : une erreur de diagnostic n’engage pas systématiquement la responsabilité du médecin. Pour ce faire, il doit être établi que le praticien n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour aboutir au bon diagnostic.

Les condamnations intervenues en 2024 sont justifiées par, selon les cas :

- une absence de prescription d’examens complémentaires ;

- un manque de précaution dans le recueil des éléments cliniques (par exemple un diagnostic fait par téléphone) ;

- une absence d’orientation vers les spécialistes compétents ;

- un attentisme coupable devant des signes pourtant alarmants.

Autre fait marquant en 2024 : plusieurs condamnations sont intervenues en raison d’une mauvaise tenue du dossier médical, qui n’a pas permis au praticien d’apporter la preuve que sa prise en charge était adaptée.

Les anesthésistes-réanimateurs

L’antibioprophylaxie et l’antibiothérapie sont les premières sources de condamnation des anesthésistes en 2024 :

- absence de prescription,

- erreur de dosage ou surdosage,

- retard de mise en route.

Les ophtalmologistes

La quasi-totalité des condamnations sont liées à la chirurgie réfractive. Les motifs les plus récurrents de condamnation sont :

- le défaut d’information sur les risques inhérents à l’intervention ;

- les prises en charge inadaptées, tant de l’affection traitée (retards, technique déficiente) qu’en postopératoire (retard à la mise en route d’une antibiothérapie, absence de surveillance de l’évolution) ;

- l’absence de traçabilité des soins dans le dossier médical.

Les gynécologues obstétriciens

Sans surprise, les motifs de condamnation les plus fréquents concernent des accouchements :

- retard de réalisation d’une césarienne,

- non prise en compte d’anomalies du RCF,

- utilisation inadaptée ou maladroite de ventouses ou de forceps.

Mais on relève également des fautes dans le suivi de grossesse, avec des conséquences souvent très graves :

- absence de prise en compte d’un retard de croissance intra-utérin ;

- à l’inverse, absence de prise en compte d’une macrosomie et d’un diabète gestationnel, aboutissant à un élongation plexique et à la fracture de la clavicule du nouveau-né lors de l’accouchement ;

- absence de réalisation des examens nécessaires.

On note plusieurs dossiers dans lesquels plusieurs fautes se sont accumulées, tout au long du suivi de grossesse et jusqu’à l’accouchement.

Les cardiologues et les urgentistes

Le nombre relativement faible de condamnations dans ces deux spécialités (9 dossiers) ne permet pas de tirer de conclusions générales significatives.

Pour les cardiologues, au-delà de complications liées spécifiquement à une intervention ou à des problèmes d’indication opératoire, on retrouve à deux reprises des condamnations du fait d’une absence de traçabilité des soins dans le dossier médical.

Pour les urgentistes, ce sont les retards diagnostiques (faute de recours à un avis spécialisé ou de prescription d’examens complémentaires) et les défauts de prise en charge (tardive ou erronée) qui sont à l’origine de la majorité des condamnations. Les deux défauts (de diagnostic et de prise en charge adaptée) sont parfois cumulés.

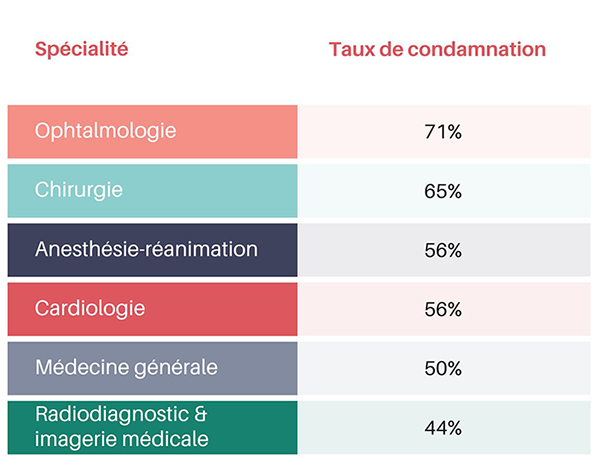

Focus non-médecins

En 2024, 6 catégories de professionnels non-médecins ont été mises en cause, contre 7 en 2023.

Les chirurgiens-dentistes représentent, comme tous les ans, l’immense majorité des non-médecins mis en cause. Leur taux de condamnation est du même ordre qu’en 2023.

Les taux de condamnation des autres professions sont peu significatifs en raison du faible volume de mises en cause.

Pour les kinésithérapeutes, la condamnation concerne un cas de chute d’un patient d’une table de massage, dont la kinésithérapeute n'avait pas vérifié le verrouillage correct avant de laisser le patient s'installer. Il a donc basculé et heurté de la tête un radiateur en fonte situé derrière la table. L’occasion de rappeler l’importance de vérifier régulièrement le bon état de fonctionnement du matériel.

Focus indemnisations civiles

Quel est le montant global d’indemnisations civiles en 2024 ?

En 2024, 61 618 859 € ont été alloués aux victimes par les juridictions civiles.

Ce montant est sensiblement le même qu’en 2023, alors pourtant que le nombre de décisions civiles a diminué de 15%. Cela s’explique par le fait que :

- cette année, le nombre de décisions allouant des sommes supérieures à 100 000 € est beaucoup plus important (83 contre 74 en 2023) ;

- le nombre de décisions allouant des sommes supérieures à 4 millions d'€ est également plus important (4 décisions cette année contre seulement une en 2023).

En cas de procédure en réparation du préjudice, les organismes sociaux doivent obligatoirement être informés afin de faire valoir leur créance concernant les dépenses de santé engagées par la victime. Ainsi, en 2024, il a été versé 6 796 738 € aux organismes sociaux, soit 11% du montant des indemnisations prononcées.

Quels sont les montants d’indemnisations civiles pour les médecins ?

Les 10 spécialités ayant donné lieu au règlement des plus fortes indemnisations en 2024 sont les suivantes :

- Chirurgie : 13,09 M€

- Pédiatrie : 9,35 M€

- Gynécologie obstétrique : 6,66 M€

- Médecine générale : 5,18 M€

- Rhumatologie : 3,04 M€

- Médecine d’urgence : 2,39 M€

- Anesthésie réanimation : 1,70 M€

- Ophtalmologie : 1,48 M€

- Cardiologie : 1,40 M€

- Radiodiagnostic et imagerie médicale : 1,28 M€

Logiquement et comme chaque année, la chirurgie arrive en tête dans la mesure où il s’agit de l’une des spécialités les plus mises en cause et les plus condamnées. De plus, c’est une spécialité dans laquelle les dommages peuvent être particulièrement graves, et donc les indemnisations élevées.

La pédiatrie y figure également, non en raison du volume de praticiens condamnés (on en compte seulement 4 en 2024) mais plutôt de la nature du préjudice qui, dans cette spécialité, peut être particulièrement lourd (souvent l’infirmité motrice cérébrale d’un enfant). Deux des 4 affaires impliquant la responsabilité d’un pédiatre ont débouché sur une indemnisation de presque 2 millions pour l’une, et de plus de 7 millions pour l’autre.

Cette année, la médecine générale, qui figure habituellement dans le Top 3 des indemnisations, est devancée de peu par la gynécologie obstétrique, pour les mêmes raisons que les pédiatres.

La part des indemnités mises à la charge de ces 3 spécialités en tête du classement représente, à elle seule, 61% du montant total des indemnités allouées aux victimes par les juridictions civiles en 2024 pour les médecins.

Focus sur la chirurgie

Dans la catégorie "chirurgie", c’est la chirurgie orthopédique qui arrive en tête, ce qui est logique au regard du nombre de mises en cause et du taux élevé de condamnation dans cette spécialité chirurgicale. Elle est suivie de très près cette année par la chirurgie viscérale.

- Chirurgie orthopédique et traumatologique : 3,42 M€

- Chirurgie viscérale et digestive : 3,27 M€

- Chirurgie gynécologique : 3 M€

- Neurochirurgie : 1,46 M€

- Chirurgie générale : 948 000 €

- Chirurgie maxillo-faciale : 536 000 €

- Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique : 340 000 €

- Chirurgie urologique : 45 000 €

- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire : 25 000 €

- Chirurgie vasculaire : 23 000 €

- Chirurgie pédiatrique : 22 000 €

Quels sont les montants d’indemnisations civiles pour les non-médecins ?

- 1,76 M€ pour les chirurgiens-dentistes, qui assument toujours la plus grande part de la charge chez les non-médecins puisqu’ils font l’objet du plus grand nombre de mises en cause et ont un taux de condamnation élevé. Cette charge n’est pas représentative du poids financier global de leur sinistralité, car leurs litiges se résolvent majoritairement à l’amiable, par transaction, non évoquées ici.

- 74 000 € pour les sages-femmes.

- 33 000 € pour les masseurs-kinésithérapeutes.

- 5 000 € pour les vétérinaires.

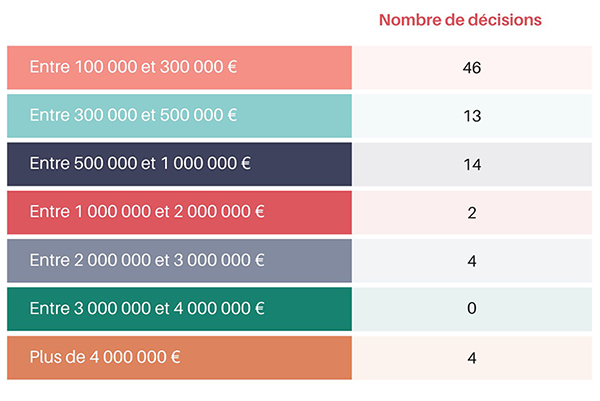

Comment les indemnisations se répartissent-elles par tranches ?

En 2024, 83 décisions ont donné lieu à des condamnations supérieures à 100 000 €, soit presque 10 de plus qu’en 2023.

Cette année, les sinistres ayant des montants supérieurs à 100 000 € ont concerné 20 spécialités, contre 13 en 2023.

Quelles sont les 10 indemnisations les plus élevées ?

Nous vous présentons ici plus en détail les 10 plus fortes indemnisations de l’année 2024. Dans plusieurs de ces affaires, la responsabilité a été tranchée depuis plusieurs années, mais l’indemnisation de tout ou partie du préjudice est intervenue en 2024.

Retard fautif dans la prise en charge d’un nouveau-né, à l’origine de troubles neurologiques

Une patiente accouche au sein d’une clinique, au terme de 36 semaines de grossesse. L’examen pédiatrique, effectué par le pédiatre à la naissance, est normal. En raison de sa prématurité, le nouveau-né est placé en incubateur. Il régurgite durant la nuit et présente des glaires sanguinolentes. Dès le lendemain, l’état de santé se dégrade avec une période d’hypoglycémie, un collapsus et un épisode d’apnée avec bradycardie. Le nourrisson est transféré en unité de réanimation, où une maladie héréditaire métabolique est diagnostiquée, avec persistance d’un état neurologique anormal et atrophie cérébrale

La responsabilité du pédiatre est seule retenue. En effet, il lui est reproché des soins non conformes aux données acquises de la science ainsi qu’un retard de prise en charge du nouveau-né, dès l’apparition des premiers symptômes. La liquidation de certains préjudices, particulièrement les dépenses de santé actuelles, l’aménagement du logement et du véhicule, les pertes de revenus des proches, est réservée. L’indemnisation versée ne correspond donc pas à la totalité du préjudice.

Prise en charge fautive d’une infection à staphylocoque à l’origine d’une tétraplégie

Un médecin généraliste prescrit un antibiotique à son patient pour le traitement d’une infection cutanée, ainsi que de l’ibuprophène en raison de cervicalgies depuis plusieurs jours. Or, le lendemain, les douleurs s’aggravant, le patient consulte un rhumatologue, qui procède à une injection locale de Diprostène® et prescrit du Médrol®. Les douleurs devenant insomniantes, accompagnées de sensations de fourmillements des extrémités et d’une impotence fonctionnelle, l’intéressé est pris en charge aux urgences. Un aspect de spondylite C5-C6 et un abcès épidural sont diagnostiqués. Une indication de laminectomie C5-C6 en urgence pour décompression est posée. Cependant, à l’arrivée au bloc, on retrouve une tétraplégie flasque de niveau C5.

En l’absence de l’intégralité du dossier médical, le tribunal considère que la charge de la preuve est inversée : c’est aux deux professionnels de santé, le médecin généraliste et le rhumatologue, de faire la démonstration de la qualité de la prise en charge et de l’absence de faute. Les experts considèrent que l’infection cutanée initiale est à l’origine de l’infection à staphylocoque ayant provoqué une spondylodiscite. Ainsi, un lien de causalité entre les prescriptions établies par le généraliste et la tétraplégie est caractérisé. La juridiction reproche également au rhumatologue d’avoir procédé à une injection sous-cutanée, sans avoir préalablement contacté le médecin traitant, ni vérifié les constantes du patient. Les deux praticiens sont solidairement condamnés à indemniser les préjudices. Le poste de dépenses de santé futures, d’aménagement du véhicule et du logement sont réservés. L’exécution provisoire est limitée à hauteur de 40% des indemnités.

Prise en charge tardive d’un accouchement à l’origine d’une infirmité motrice cérébrale

Une patiente enceinte se présente au sein d’une clinique pour le déclenchement de son accouchement. Alors que le rythme cardiaque fœtal est plat et aréactif durant le travail, la sage-femme ne contacte pas le gynécologue obstétricien. Lorsque ce dernier se déplace enfin, il constate le rythme cardiaque fœtal, sans procéder directement à une césarienne. Au cours de l’accouchement, l’enfant est en hypoxie prolongée. Il naît en état de mort apparente, hypotonique et sans réactivité motrice. Actuellement, le jeune patient présente une infirmité motrice cérébrale, un déficit psycho-intellectuel profond associé à une épilepsie lésionnelle.

Le tribunal considère que l’absence d’appel, par la sage-femme, du gynécologue obstétricien, alors que le rythme cardiaque fœtal était plat et aréactif, constitue une faute médicale. En outre, une faute médicale est également caractérisée par l’absence de réalisation de la césarienne par le gynécologue obstétricien. Il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes médicales et les lésions de l’enfant. La sage-femme et le médecin gynécologue obstétricien sont reconnus responsables, pour chacun, à hauteur de 50% des dommages subis.

Retard à l’administration d’une antibiothérapie à l’origine d’une amputation

Un généraliste prescrit un traitement médicamenteux à une patiente présentant une diminution des plaquettes sanguines ayant justifié une ablation de la rate. En raison d’une fièvre à plus de 40 degrés et de courbatures, un médecin du SAMU prescrit une analyse sanguine et d’urine ainsi qu’une ordonnance d’antibiotiques. L’état de santé se dégrade dès le lendemain, raison pour laquelle le médecin du SAMU établit par téléphone une nouvelle ordonnance. Un autre médecin du SAMU diagnostique alors une gastroentérite persistante, avec douleurs aux extrémités froides et recommande une hospitalisation. Lors de la prise en charge, il est retrouvé une coagulation intravasculaire disséminée ainsi qu’un tableau infectieux. Plusieurs médecins prennent alors en charge l’intéressée. Des lésions ischémiques mènent à une amputation des avant-bras et des jambes, ainsi qu’à une nécrose du nez.

Les juges considèrent que le retard de la patiente pour se rendre aux urgences, alors qu’elle était splénectomisée et présentait des signes infectieux, participe à hauteur de 25% au dommage. Le tribunal engage la responsabilité des professionnels de santé ainsi que de l’équipe soignante de l’établissement de santé qui, en raison de leur négligence, ont chacun retardé l’administration efficace et rapide de l’antibiothérapie nécessaire. Un taux de perte de chance de 75% est fixé.

Prise en charge fautive à l’origine de douleurs persistantes

Un chirurgien gynécologue procède à une intervention de désencapuchonnement du clitoris et une correction de rectocèle avec reconstruction périnéale postérieure, pour le traitement d’un phimosis complet du clitoris, d’une béance vulvaire et d’un rectocèle. Les suites de la prise en charge sont marquées par l’apparition de douleurs persistantes en dépit de plusieurs interventions chirurgicales. La patiente bénéficie actuellement d’une prise en charge algologique.

Le tribunal reproche au chirurgien gynécologue d’avoir posé une indication chirurgicale erronée. Il aurait été possible de proposer une rééducation ou un pessaire, et non directement un implant, réservé uniquement aux cas d’échecs thérapeutiques. Outre un défaut d’information en raison de l’absence d’explications sur les risques et de présentation des alternatives thérapeutiques, il est également reproché d’avoir utilisé une technique chirurgicale non recommandée, présentant davantage de risques. Le lien de causalité est établi, les douleurs étant apparues à la suite de l’acte chirurgical. La responsabilité exclusive du praticien est retenue.

Retard au diagnostic et à la prise en charge d’une méningite

Encore hospitalisé à la maternité, un enfant de 5 jours présente de la fièvre ainsi qu’une perte de poids. En attendant les résultats des examens complémentaires afin de détecter une éventuelle infection néonatale, le pédiatre prescrit une antibiothérapie par voie buccale. L’état de santé ne s’améliorant pas, l’enfant est transféré en urgence au sein d’un autre établissement de santé, où une méningite purulente est diagnostiquée. Le patient présente aujourd’hui des séquelles neurologiques.

Le tribunal reproche au pédiatre d’avoir prescrit une antibiothérapie non opportune. L’administration aurait dû se faire par voie parentérale et non buccale. Le transfert au sein d’une structure pédiatrique médicalisée aurait dû être effectué plus rapidement. La juridiction conclut à un partage de responsabilité, à hauteur de 70% pour le pédiatre, et 30% pour l’établissement de santé.

Défaut de surveillance et retard dans la réalisation d’une césarienne à l’origine d’un état pauci-relationnel

Une patiente enceinte est prise en charge par un gynécologue obstétricien aux urgences pour son accouchement. Au cours de la césarienne, une asphyxie fœtale survient, à l’origine d’une souffrance néonatale qui occasionne des séquelles neurologiques sévères. L’enfant nait en état de mort apparente puis reprend une ventilation spontanée. Actuellement, il est dans un état pauci-relationnel, avec une quadriplégie spastique pyramidale.

Un retard à la réalisation de la césarienne est reproché au praticien. Ce délai a été occasionné par un défaut de surveillance imputable à l’absence de consigne donnée à la sage-femme, qui aurait dû rester présente aux côtés de la femme enceinte. Un taux de perte de chance de 80% d’éviter le dommage est fixé, réparti entre l’établissement de santé à hauteur de 20% et le praticien à hauteur de 80%. Le déficit fonctionnel permanent s’élevant à 98%, une surveillance par une tierce personne est nécessaire continuellement. L’existence d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour le père, la mère, le frère et la sœur est reconnue, en raison de la situation particulière et du bouleversement de leur vie. L’indemnisation versée ne correspond pas à la totalité du préjudice mais seulement à certains postes.

Indication chirurgicale injustifiée occasionnant un état pauci-relationnel

Un chirurgien digestif procède à la pose d’un by-pass laparoscopique. Les suites sont marquées par la survenue de douleurs gastriques et de vomissements. Une intervention chirurgicale est programmée en raison de l’apparition d’une fistule. Au décours du geste, la patiente présente une défaillance cardio-respiratoire. Actuellement, l’intéressée est dans un état pauci-relationnel.

Le tribunal reproche au praticien d’avoir posé une indication chirurgicale injustifiée et anticipée, alors que la patiente présentait un indice de masse corporelle inférieur à celui justifiant la pose d’un by-pass. Par ailleurs, une faute dans la prescription d’un traitement anti phlébite à une dose insuffisante est caractérisée. La responsabilité pleine et entière du chirurgien digestif est engagée. Le tribunal liquide une grande partie des préjudices, et réserve les frais de logement et de véhicule adaptés.

Défaut de surveillance à l’origine d’une paraplégie flasque

Une duodéno-pancréatectomie est réalisée au sein d’une clinique. Dans les suites de l’intervention, le patient présente des douleurs au dos évoluant rapidement vers une impotence fonctionnelle bilatérale. Un anesthésiste réanimateur prescrit un examen, lequel est réalisé par un radiologue et revient normal. Or, le lendemain matin, la situation se détériore. Une compression médullaire liée à un hématome extra dural est diagnostiquée, justifiant la réalisation d’un geste de décompression chirurgicale en urgence. Actuellement, le patient présente une paraplégie flasque.

Un retard dans la prise en charge de la complication, entre la survenue des troubles neurologiques le jour de l’intervention et l’intervention de décompression du lendemain, est principalement reproché. Outre une absence de protocole de surveillance de l’anesthésie par la clinique, un examen non conforme aux signes neurologiques par le radiologue, une absence de surveillance neurologique et de lecture de l’examen par l’anesthésiste réanimateur sont également relevés. Un taux de perte de chance de récupération neurologique de 80% est fixé, réparti entre la clinique à hauteur de 20%, et les deux praticiens à hauteur de 40% chacun. Seuls les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés sont réservés.

Retard de diagnostic d’une athéromatose diffuse évolutive à l’origine d’un AVC

À la suite d’un malaise, un homme de 55 ans fait l’objet d’explorations cardiaques successives, en milieu hospitalier et en libéral (électrocardiogramme, échographie cardiaque, holter, test d’ischémie), qui ne révèlent pas de trouble du rythme. L’examen d’effort et la scintigraphie myocardique, également réalisés, ne sont pas significatifs, le patient ne parvenant pas à accomplir le test à 80% comme exigé. Il est ensuite réalisé une exploration cardiologique électrophysiologique à la sortie de laquelle un nouveau malaise se produit. Le cardiologue propose une hospitalisation, que le patient refuse. Le lendemain, il est victime d’un AVC, dont il conserve de lourdes séquelles.

Les juges condamnent in solidum les cardiologues ayant réalisé le test d’effort et la scintigraphie (pour s’être contentés d’un résultat non significatif) et le cardiologue électrophysiologiste : du fait du malaise survenu à la suite de l’examen et des facteurs de risque de ce patient, il aurait été nécessaire de le faire hospitaliser pour surveillance, d’autant plus que le massage carotidien pratiqué faisait courir le risque d’un décollement de plaques athéromateuses. Une perte de chance de 65% d’éviter l’AVC est retenue.

À noter

L’ONIAM peut, lui aussi, être condamné à des sommes très importantes. Ainsi, en 2024, il a été condamné, au titre de l’aléa thérapeutique, à indemniser à hauteur de 1 767 756 € un patient de 53 ans victime d’un accident vasculaire cérébral secondaire à la migration d'une plaque d'athérome carotidien dans les suites d'une coronarographie.